スピリチュアルな話について

この手の話をすると、大抵、非科学的として、取り合わない人がいる、特にコンピュータ関係の仕事をしている人は、その傾向が強い。

ある程度、興味があっても、周りの目を気にして、正反対の態度を取る人もいる。

医者、化学、科学、機械、電気、設計などの仕事に従事する人も、興味を示さない傾向が強い。

逆に、文学、音楽、演劇、芸術、執筆などの職業者は、ある程度興味を示す場合もある。

本来は職業とは関係無く、その人の性質により、興味を示すだろうと思うのだが、計算が得意な人は敬遠傾向が強いのかもしれない。

一番、良くないのは、極端な態度になってしまい、議論をする余地が無くなってしまう場合で、それは、双方不利益だと思える。

たとえば、地球以外の知的生命体は存在するが、光の速度を超える事が出来ないので、地球に到達する事が出来ない、従って、UFOや宇宙人は存在しない。

と言う人は多いのだが、我々がまだ知らない物理法則やテクノロジーがあって、それを使う事で、大きな距離を飛躍出来るかもしれない。

これを言うと、「拡大解釈」だとか、「確率が低すぎる」とか、色々反論してくる人も多い。(知らない知識を確率で示す事は出来ない)

特殊相対性理論を引き合いに出して、長い距離の移動は不可能だと言い切る人がいるが、未知の法則が無い証明については無頓着で、破綻している事に気がつかない。

知らない事を無い事とするのは、論理が破綻している。

他星の知的生命体がいても、地球には干渉出来ないだろうから、都合よく助けてもらえる事も無いと思うし、地球より進んだ文明が現在の経済システムに干渉するような行為は、御法度だろと想像出来る。

地球の出来事は地球人で解決する事が、絶対的な法則であると思える。

但し、地球での出来事が、他の星の住人に何等かの影響が及ぶようなら、干渉もして来るだろうと思える。

地球人のルーツが他星にあるのなら、その他星人が干渉してくる事はあるかもしれない。

今の科学では、人は死んだらどうなるのか?、魂の世界はあるのか?、このような問いに真摯に答える事が出来ない。

これは、自分が小学生の頃の体験なのだが、家族で夕食を取っていた。

6時過ぎ(時計が6時を知らせた)頃、玄関でガタガタと音がした、あ!誰か来た!と思って玄関の方向に目をやると、玄関とガラスのふすま越しに青い羽織を着た人が、スゥーと通って、奥に行ったように見えた。

間取りは、「玄関→ガラスのふすま→食卓」、ガラスのふすまは、曇りガラスのようになっていて、ハッキリ見えない。

母が、アレ?と思って、ガラスのふすまを開ける、玄関は閉まっており誰もいない、奥まで確認したが、人の気配は無い

今のは何?、とみんなで変だねぇーと首を傾げていた。

食事が終わり、かたずけている6時半過ぎ頃、電話がかかって来て、叔母が電話に出る。

そして、叔母の知り合いが亡くなったと知らせがあった、時間は6時過ぎ頃らしい。

あぁ、アレは、祖母の知り合いが、挨拶に来たんだーとなった。(青い羽織も、その時の服装だったようだ)

この件で、自分は、死後の世界や霊について、考える素養が出来たと思う、当時は小学生なので、凄く怖いだけだった。

これら、スピリチュアル系の話は、技術系ブログでは、敬遠され、扱わないのがセオリーとなっている。

地球の科学が全て、目に見える物が全てと信じて疑わない人は、「おまえは、そんなありもしない話を本気で信じているのか?」と言うだろう~。

2025年7月に何が起こるか?

今スピリチュアル系ネット界隈で囁かれているのが、この問題だと思う。

この話のせいで、海外の人が日本への渡航を延期する人さえいると言う。

日本では、夢で見た未来を記述した漫画が基点になっている。

※2011年3月に発生した東日本大震災にも言及していた事で、信憑性が高く、一躍有名になった。

日本以外でも、7月の出来事を警告する人が複数いて、内容的にも奇妙な類似性がある、文化や人種も異なっているのに、偶然で済ますには、何か、釈然としない。

その漫画は、買っていないし、読んでいないので、どのような内容なのか、詳細は知ってはいないが、大雑把に言うと。

- 2025年7月(5日午前4時18分、これは、夢を見た日付で、発生時刻では無いらしいが錯綜している)

- 50m級の津波が日本を襲い、かなりの部分が水没する

- 多くの知識人が、50m級の津波が発生するような地震や地殻の変動は物理的に起こる確率はほぼ無いので、この話はデマとしている

- 300m級の隕石が落ちる事により発生する津波なら、可能性はあるとしている

- それでも、超巨大な地震が起きないとは100%言えない

もう一つの可能性

- 空母タイコンデロガ、1965年の事故

- 北緯27度35分2秒・東経131度19分3秒(喜界島の南東約150キロ)

- B43 核弾頭、1発を装着したA-4E攻撃機が海中に転落する事故が発生

- 現場の水深は約5,000メートル

- 事故は1981年の国防総省の報告書で明らかにされたが、詳しい場所については1989年に明らかにされた

- 沖縄近海 A-4 水没事故

- この事件は、1981年の国防総省の報告書で1メガトンの爆弾が紛失したことが明らかになるまで、公表されないままだった

- 1981年に一部が公開され、そして、その時点で、「内部では60年後に臨界を迎える」という予測もあるようだが、公開されている資料にはその記述は存在しない(当時はあったが、消されている可能性はある)

- B43 核兵器は二段式で、最初に核爆弾が起動して、その後、核融合反応で水爆を起動する仕組みのようだ

- 通常最初の核爆弾の起動は、爆縮型なので、非常に精妙な起動シーケンスを取り、初期の起爆トリガーが正確に行われないと起爆しない

- まして、5000mの海中で60年経過した核兵器が何等かの理由で点火する事は、通常極めて低いと思われる

- それでも、100%起爆しないとは言い切れない

地震か、核兵器の爆発か?

- 現状では、どちらも可能性があり、全く無いとは言えない

未来は固定されていない

- 一般に、未来は確定している訳ではなく、集合意識によって、変化すると言われている

- 幾つもの可能性が無数に枝分かれしていて、誰かの思い、行動が、可能性の一つに集約していく

- 2025年7月の災害は、起こるかもしれないし、起こらないかもしれない

- それでも、3.11より桁外れに大きい災害が起こるなら、何も対策をしないのは悪手でしかないと思われる

- 絶対に起こらないから、何も準備をしないと決めて、実際に大きな災害が来たら、「準備しておけば良かった」と思う事だろう

過度に恐れずに、一応備えを

- 起こらなければ、それに越した事は無いが、備えは、他の災害でも有効となる

- 地震、火山噴火、台風などの自然災害は、日本で暮す以上どうしても避けられないのだから、普段から備えをする事は重要

- これらの災害を予測して、準備をする事で、精神が鍛えられ、パニックを避けられるとも思う

- パニックになったり、自暴自棄になったりしないように、普段から冷静な判断が出来るように精神的な準備をしておく事が必要となる

- 事前に、何か起こるかもしれないと、心の準備をしておけば、もし起こった際に、パニックにならずに穏やかにやり過ごす事も可能

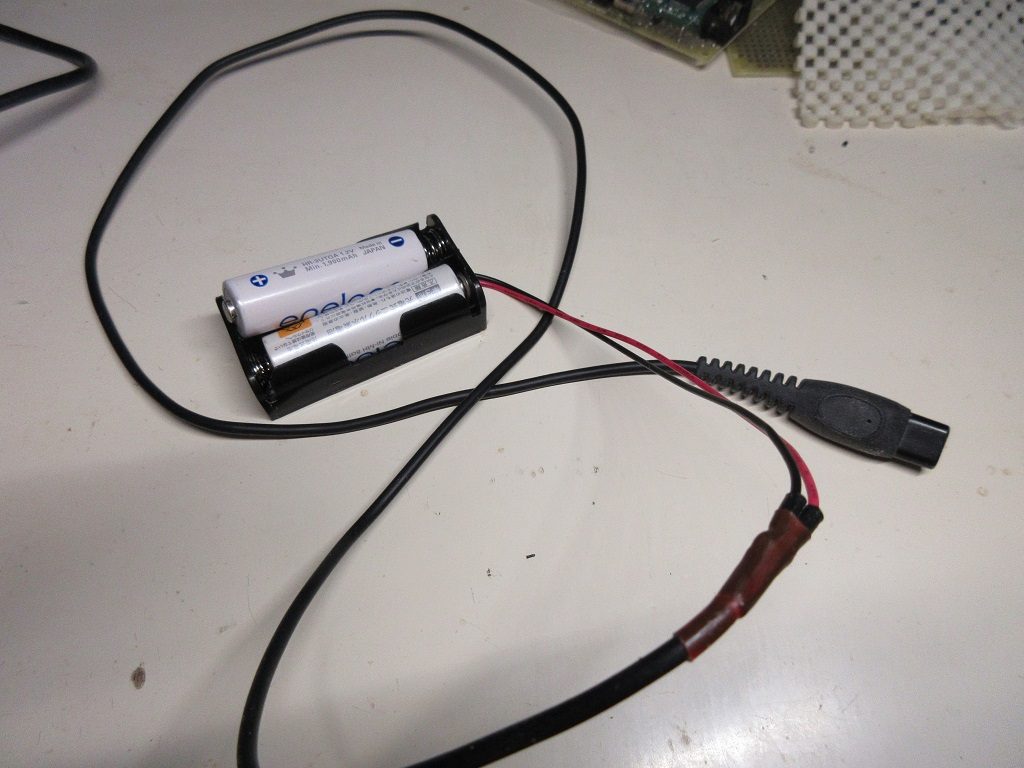

- 災害の大きさから考えて、3日くらい電気が止まっても、大丈夫な備えは必要だと思える

- 水は、1週間位止まっても何とかなるようにしておく必要がある(一人辺り、2リットルペットボトル4本程だ)

- 電気が止まれば、通信インフラも停止する事が予想されるので、ある程度の現金は用意しておく事が必要だと思える

- 自家用車を持っている場合は、燃料を満タンにしておく

- 水、米、海苔、梅干し、カセットコンロがあれば、食事は数日は何とかなる、最低限の食糧と水を確保しておく

- 電気が止まれば冷蔵庫は数時間で役目を果たさなくなるので、冷凍食品は備蓄にはならない

- 都会では、電気が止まると、水道も止まると思えるので、事前にお風呂に水を貯めるなどの準備をしておく

- 山間部で山から水を引いている地域では、電気が止まっても高低差が水圧を作っているので水は止まらないが、塩素消毒はしなくなるので、浄水器は必須

- 発電機を持っているなら、日頃からメンテを欠かさず、燃料の準備もしておく

- 暑い時期、エアコンが止まると厳しいので、バッテリーで動く扇風機は必要かもしれない

- 蚊取り線香も、用意しておく事は重要

- 要は電気が止まっても、大丈夫な選択肢を用意しておく事

- 米は長期の保存がある程度可能で、料理も簡単なので、非常に重宝する食料であると思う

- 現在、米は、価格が高騰しており、入手が困難な場合もあるが、7月に大きな災害があれば、さらに入手が困難になると予想出来るので、ある程度の備蓄はしておく方が良いだろうと思う

- 米を、布団圧縮袋に入れて、脱酸素剤としてカイロなどを同梱して空気を抜けば、かなりの時間保存する事が出来る

コンロと圧力鍋でご飯を炊く方法

- 圧力鍋に米を入れます(5合の場合)

- 米を研ぎます(現在の米は、精米の精度が高いので、簡単に研ぐだけで大丈夫です、無洗米なら洗う必要無し)

- 5合に対して、水を750cc~800ccくらい入れます

- 30分位水浸します

- 中火で炊き(10分くらい)ピンが上がったら3分位で火を止めます

- ピンが下りるまで蒸して、出来上がり~

- 海苔、醤油、梅干し、かつお節、ぬか漬け、があれば、美味しく、十分な栄養が取れます

玄米の場合

- 玄米は、多少時間が掛かりますが、同じように炊く事が出来ます

- 玄米は、それだけで栄養価が高く、美味しいので、非常食にも良いと思います

- ただ、よく噛まないと、お腹を下してしまう場合もあるので、日ごろから、食べ方を検証しておく必要があります

- 少量でもよく噛むので満足感があります

- 玄米5合を水で洗う

- 玄米5合に対して、水1リットルを入れる - 塩を小さじ三杯程(量は、加減して下さい)

- 6時間程浸水(最低でも3時間くらいは浸水)

- 中火で炊き、ピンが上がったら25分炊き、火を消す

- ピンが下がったら出来上がり

- 塩を入れてあるので、ゴマをかけるだけでも十分に美味しい

- 玄米は完全食に近く、足りないのはビタミンC位、海苔で補えます

3.11 の経験談を活用しよう

- 3.11 で起こった事象に対する知恵は有益な物が多く、それを学び活用しましょう

- 水分補給は、ペットボトルを用意してあれば十分です

- 問題は、トイレです(水が無いと、流せないので、お風呂に水を貯めておく事が重要です)

近くの人や、近隣のコミュニティーで協力をして乗り切りましょう~

- 普段から、近隣住民とコミニケーションを取っておく事が重要です

- 都会では難しい事もありますが、相互に助け合う事で、困難を乗り切れます

- 自分が出来る事、出来ない事を理解して、冷静な判断と助け合いが重要です