「混合水栓」の前に、トイレの「ボールタップ」を交換(結局1階、2階、両方)

した。

これが結構な値段で、1個4950円、痛い出費だったが、以前の物は、かなりや

れてて、リークはするし、手を洗うとこから水が出ないとか、もう駄目な状態だっ

た。

最初、ホームセンターに買いに行ったら、種類が沢山あり、どれを買うべきか判ら

なかったが、店員に聞いて、タンクの型番が判ればどれが適合するか判ると言って

いたので、出直した。

何でも、各メーカー(特にTOTO)、微妙に仕様の違うタンクを作りすぎて、製

品が溢れてしまい、部品の種類が多くなりすぎて管理できないような「無双」状態

らしい、それでも最近ようやく一本化したとか・・・

又、TOTOはパッキン類なども独自仕様(他メーカーに使えないようにしている

らしい)で、他メーカーと共通化していない為、TOTO製の蛇口や水周りの部品

を修理する際注意が必要らしい。

※TOTOって結構クソメーカーだったんだなぁー・・・

まず、今回購入した中古住宅の水周りで大きな問題が見つかった。

排水口の処理がいいかげんで、キッチン、洗面所で、排水パイプ(60パイ)に繋

がるホースが、ただ差し込んであるだけで、ガバガバな状態、普通はゴムのパッキ

ンなどで隙間を塞ぐが、それもしていない状態だった。

洗面台などは、そのおかげて、湿気が上がり、洗面台の下の空間がグズグズになっ

ていた、洗面台の下にある蛇口は、サビサビで、固着して使えない状態だったので、

新品に交換、洗面台も棄てて、新規に購入した。

※不思議なのは、前のオーナーは、何故、ほおっておいたのだろうか???

今回、排水パイプへの接続は、隙間の生じないタイプを見つけたので、色々加工し

て無理やり付けたが、水漏れは無い。

※エンビ用接着剤を使って、ジャバラホースとパイプなどを接着してある。

この交換は、洗面所のフローリングを修理した後にするので、今回は触れない。

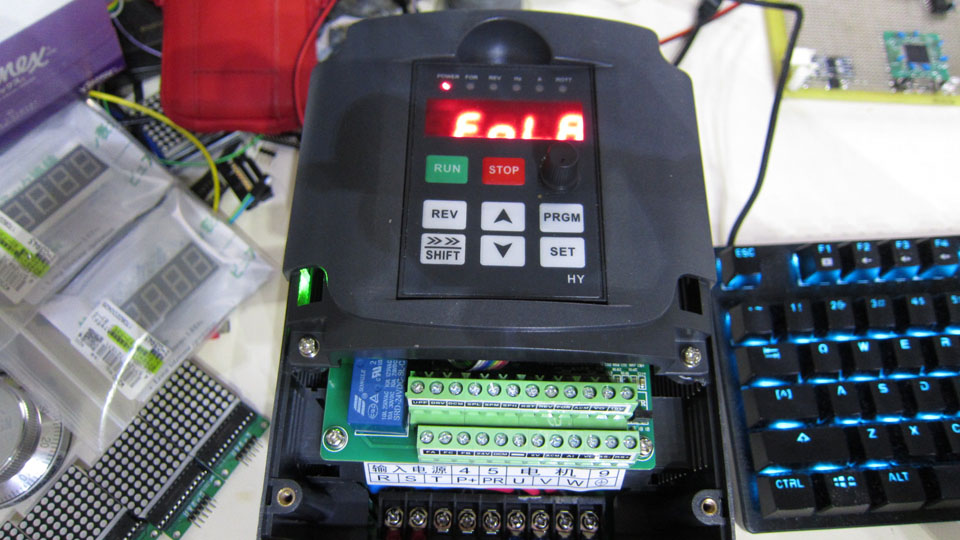

さて、「混合水栓」の交換だが、かなり難儀した。

まず、古いやつはパッキンが駄目で、リークする為、最初はパッキンを交換すれば

良いと思ったが、既に製造を終了しており入手出来ないと聞いた。

そこで、最新の「混合水栓」を購入しておいた。

※ボールタップ地獄の真相を知る前だったので、TOTOを買ってしまった・・・

シャワーヘッドが外せて伸びるタイプで、水のフィルターも入っている豪華な

仕様だ、住宅を買った喜びで浮かれて高い買い物をしてしまったが、使ってみ

ると凄く便利で使いやすい、まぁこれはこれでいいかーー

古いタイプは、裏側に大きなナットがあり、それを外す必要がある。

※ここも、TOTOの製品乱発地獄の影響を受けたようだ。

このキッチンで混合水栓裏にアクセスするのは、非常にスペースが狭い。

目視の確認も出来ないので、水栓をネットで調べて、ナットの径を調査した。

その結果38mmと判り、一番安いレンチを購入したのだが、全然合わない・・

よく調べると、44mmとか46mmとか色々なバージョンがあるようだ・・・

※実際は46mmだった

また、レンチを買うのもバカバカしいので、プライヤーで回す事にして、裏板のベ

ニヤを少し切って広げ、手が入るようにしたのだが、非常に硬く締まっていて、か

なり頑張ったが、ビクともしない。

「もういいや古い水栓を破壊しよう」と言う事で、ディスクグラインダーで、切り

刻んで、無理やり外した、最初からそうすれば良かった・・・

※真鍮にメッキがしてあるのが判った。

※金属の粉だらけになった・・・

キッチンの側はステンレス製だが、0.3mmくらいのペラペラで、水栓を取り付

ける穴の裏に合板が当ててあるのだが、これがグズグズになっており、ボロボロ崩

れてくる。

このボロボロになった木屑をあらかた取り除いて、硬い合板(10cm四方10m

m、ホームセンターの木っ端売り場で購入した、フローリングの切れ端)に穴をあ

け(35mm)、接着剤を塗り、キッチンの裏に当て、混合水栓の取り付け金具を

固定した。

※裏からの作業なので、目に木屑が入らないようにゴーグルをして作業したが、口

に木屑が入った・・・

最新型の混合水栓は、固定方法が良く考えられており、5mmのボルト二本を使い

金具ではさんで固定するようになっている、金具は、上から入る(横にして入れる)

ように配慮された型をしており、落下しないように配慮されており、下からアクセ

ス出来なくても取り付けが出来るように工夫されている。

やはり、最新の「蛇口」は良くできている~

-----

モンキーレンチの正しい使い方?:

よく、車やバイクの動画で、「モンキーレンチの使い方が違う」とか鬼の首を取っ

たかのようにコメントする「ヤカラ」がいるけど、自分で整備をした事も無い、口

だけ達者な無知蒙昧なのかと思う。

と言うのも最近のモンキーレンチは、右周りでも左周りでも大丈夫なように設計さ

れており、可変サイズでも、「ガタ」が出ないような構造にしてある。

また、スパナと同じような角度がついている事で、回す角度が取れないところでも

裏、表と使う事ができるようになっている。

自分が使っているバーコのモンキーレンチもどちらで使って、力をかけてもも大丈

夫なタイプだ。(15年以上前に既にそうなっている)

また、ナットをゆるめる以外の使い方で、板を曲げたりもしているが全く問題無い。

「使い方が違う」と言っている人は、モンキーが壊れる(痛む)とか、ナットを舐

めやすくなるとか言いたいのだと思うが、それは、全く当てはまらない。

モンキーレンチは、工作精度や、仕組みを改善して、工具メーカーが進化させた新

しい工具の一つなのだ。

※こんな基本的な事は、知らなくても、使っていれば判る事なんだけどね・・